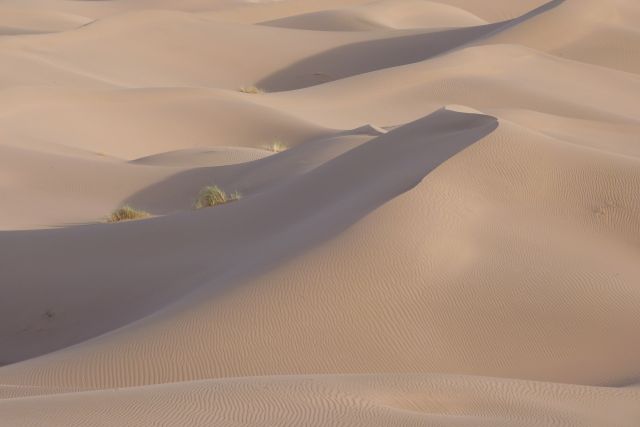

Tutte parole che ripetevo a chi mi chiedeva di parlare del viaggio in Marocco, tutte parole che mi suonavano non false, ma banali, non rispondenti al reale vissuto, alle emozioni che avevo provato.

Per cui provo a ricominciare da capo, dalla parola che per prima emerge alla mia coscienza quando riporto il pensiero a quei giorni.

Semplicità. Il loro modo semplice di vivere, di stare insieme, si possono scambiare semplicemente per ingenuità, per qualcosa di “naif”: per esempio l’ultima serata passata insieme, la festa finale, quella gioia genuina nel cantare e ballare insieme, mentre i piccoli seri e attenti partecipavano anche loro osservando i grandi, nutrendosi con gli occhi delle regole degli adulti: ma non c’è in questo modo di vivere tutto l’essenziale che in realtà serve a noi esseri umani? Stare insieme in comunità, sentirsi protetti, sostenersi l’uno con l’altro, allargare la famiglia? Trasmettere alle nuove generazioni con l’esempio i propri valori? Cantare, ballare insieme, non fanno parte delle espressioni umane più antiche e più “socializzanti”? Quanti fronzoli in più abbiamo aggiunto al nostro vivere in società, che hanno tolto spontaneità alle relazioni, hanno opacizzato il rapporto diretto “cuore a cuore”, “vita a vita”?

Nei gesti semplici dei giorni passati a Tafraout sono riuscita a sentire quel legame profondo che ci unisce come esseri umani; ho ritrovato quel filo sottile che ci rende fratelli e sorelle, aldilà delle maschere, delle formalità, delle convenzioni; aldilà delle differenze – di cultura, di lingua, di religione, abitudini di vita, condizione sociale - . Era andare “oltre”, era sentirsi “famiglia umana”. Essere coinvolti nello stesso progetto, la scuola, e in tutto quello che da essa può nascere, faceva sì che non ci fosse più distinzione tra noi – i benefattori – e loro che ricevono: si era creato uno scambio umano in cui non c’era più dare e ricevere, ma un flusso continuo di vita, come un unico respiro.